Премьера сериала «Слово пацана» вызвала у одних восхищение, у других возмущение, у третьих ностальгические воспоминания. На экране, как мы знаем, предстают пацаны 1980-х – члены тех самых подростковых банд Казани, чья слава катилась по доживающему свои последние годы Советскому Союзу. Это они дали повод для рождения бесконечных разговоров о «казанском феномене». Смысл этого термина, между прочим, так никто и не раскрыл. В том числе и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев. сам к тому «феномену» причастный.

Конечно, подростковые банды – или шайки, группировки, плохие компании, кому как нравится, появились в стране победившего социализма не в 80-е годы прошлого века, а гораздо раньше. Они были всегда. Только в определённые исторические моменты эти несанкционированные молодёжные сообщества вдруг становятся особенно заметными. Их замечают, начинают с ними бороться и одновременно их бояться. Особенно в тех странах и социумах, где озабочены завтрашним днём – куда молодёжь катится, и кто её ведёт.

Ну и география явления, разумеется, никогда не сводилась к одной Казани, или к одному региону. Можно смело сказать, что, начиная с середины 1970-х годов. не было ни одного крупного города в СССР, где не было бы подростковых шаек. Саратов, известный своими воровскими (уголовными, криминальными) традициями, никак не мог остаться от этого в стороне.

Если сравнивать со «Словом пацана», где все герои состоят в бандах со скучными (к тому же вымышленными) названиями, происходящими от района проживания – правильные в «Универсаме», злодеи в «Доме быта» и т.д., то их саратовские прототипы придумывали для своих сообществ гораздо более звучные названия. Порой наполненные неким историческим смыслом, о коем сами пацаны вряд ли догадывались.

Например, в посёлке Тепличный, что на крайней окраине Заводского района Саратова, права качали «Скифы». Сомневаюсь, что кто-нибудь из них смог бы ответить, какого происхождения это название. Рядом с ними, в Комсомольском посёлке – «пираты» и «апачи». Ну это из кино. Фильмы про индейцев производства ДЕФА-ГДР с Гойко Митичем все по много раз смотрели. Чуть дальше – на 20-м квартале известны были «солисты» – это с эстрады, и «гусары», видимо, тоже из фильмов, хотя, может быть, из книг. А ещё дальше, на 4-м жилучастке и вовсе «монахи», тут уж и предполагать трудно, откуда.

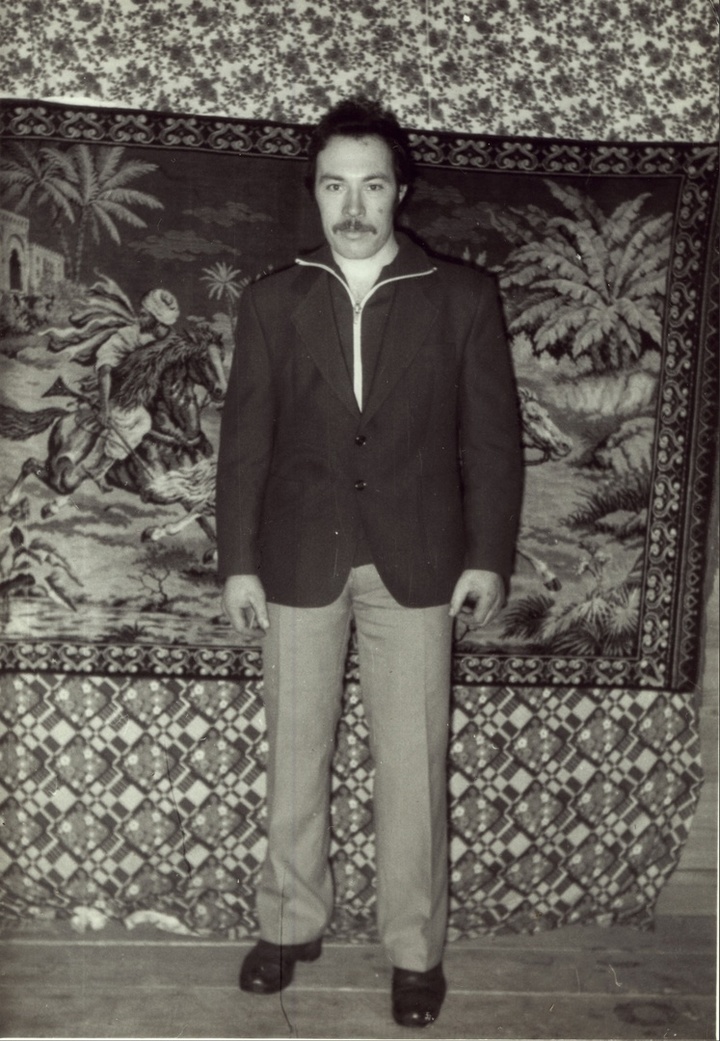

Чем они отличались – иногда возрастом. Например, в «скифах», «апачах» и «гусарах» были сплошь подростки, а среди «солистов» или «монахов» встречались ребятишки лет под тридцать. Иной раз – внешним видом. Одни носили модные в ту пору подтяжки только через левое плечо, другие – через правое, третьи ходили обязательно в красных тренировочных штанах, четвёртые к любому наряду надевали на голову шапки-«пирожки» и т.п.

Чем занимались – в основном, бесконечными разборками по любому поводу. «разруливанием» вопросов между своими и чужими пацанами. Чаще всего это выливалось в драки – как «в одного», так и толпой на толпу. Причины могли быть как моральные – кто на районе главный, так и материальные – кто кому должен «отстёгивать2 плату за покровительство или за то, чтобы просто не трогали. Главным преимуществом тех. кто состоял в подобных «бригадах» была возможность с кем угодно разобраться и решить любой вопрос на своей территории. Хотя в территориальных спорах – чья это улица, чей это квартал – участвовали или должны были участвовать все по месту жительства, независимо от принадлежности к сообществам с экзотическими названиями. Носители этих наименований ощущали себя избранными, своего рода элитой.

Можно ли считать эти пацановские компании конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века криминальными группирвоками? Вряд ли. По крайней мере, в Саратове. В отличие от Казани, где активность и агрессивность подростковых шаек ещё в 70-е поставили на организованные рельсы, в Саратове эти процессы в то время оставались в основном стихийными. Хотя, конечно, пацаны контачили со взрослыми уголовниками, иногда действовали по их указке. Да и сами их занятия часто находились за гранью закона. Избиения, «фарца» – то, что по-простому называлось спекуляцией фирменными шмотками и прочими атрибутами «сладкой жизни», вроде пластинок-дисков или магнитофонов. Да и «шмотки» часто попросту снимались с кого-либо, кто считался недостойным их носить. За это запросто можно было получить судимость, а то и срок.

Но всё же собирались вместе эти сообщества не для преступных целей. Скорее, для обеспечения себе безопасной и относительно комфортной жизни – стаей больше шансов выжить. Да и бизнес тогда был весь в тени, эпоха крышевания и рэкета ещё не наступила. «крутым» считался не тот, у кого всё есть, как это стало с 90-х, а тот, кто при желании может всё достать, причём не обязательно законными способами.

Правда, постепенно многие по разным поводам угодили за решетку, более того, именно из них, вчерашних «солистов» и «монахов» вышла целая плеяда «криминальных авторитетов», имена и клички которых в последнем десятилетии ХХ века были на слуху у всего Саратова. Например, лидеры ОПГ «Якорь» и «Гвоздь» начинали в «солистах». Остальные либо спились и «сели на иглу», либо превратились в обычных обывателей, без претензий на крутизну.

Уже в 1980-е пацаны с пролетарских окраин Саратова начали собираться в стаи по другим принципам и заниматься совсем другими вещами. Но это уже совсем другая история.